Ardbeg Emassy - 아드벡은 세 잔까지

아드벡은 LVMH 그룹의 일원답게 형형색색의 NV 한정판 보틀부터 특유의 멤버십 제도인 아드벡 위원회(Ardbeg Committee)까지 다양한 마케팅 전략을 전개하고 있는데, 스톡홀름에만 존재하는 아드벡 대사관 또한 빼놓을 수 없는 요소이다.

사실 기호품 영역에서 아드벡이 최근에 쌓아올린 명성은 대단한 것이지만, 나는 여전히 아드벡을 비롯한 일부 위스키는 기호의 영역에 남아있다고 믿는다. 분명 특유의 피트는 거부할 수 없는 매력이며, 니트를 넘어 페니실린과 같은 모던 클래식에 이르기까지 많은 영감을 선사했다. 하지만 그 아드벡 속에 빠져들어 보면 석연치 않은 느낌도 있는 것이 나의 경험이었다.

COVID-19 유행기 한정판으로 한 번 출시되었던 아드벡 맥주를 제외하면 아드벡의 이름을 내걸고 나오는 유일한 맥주는 아일라가 아닌 스톡홀름에 있다. 몰트를 한참 그을려 만든 라우흐비어(Rauchbier)로 아드벡 특유의 그윽함을 표현했지만 당연하게도(그리고 다행히도) 아이오딘의 뉘앙스를 내지는 않는다. 하지만 이런 맥주로 우리는 실감하는 것이다. 이곳에서는 무엇을 먹더라도 태워버린 것 같은 향이 난다. 그것이 요리, 맥주가 되었더라도. 위스키는?

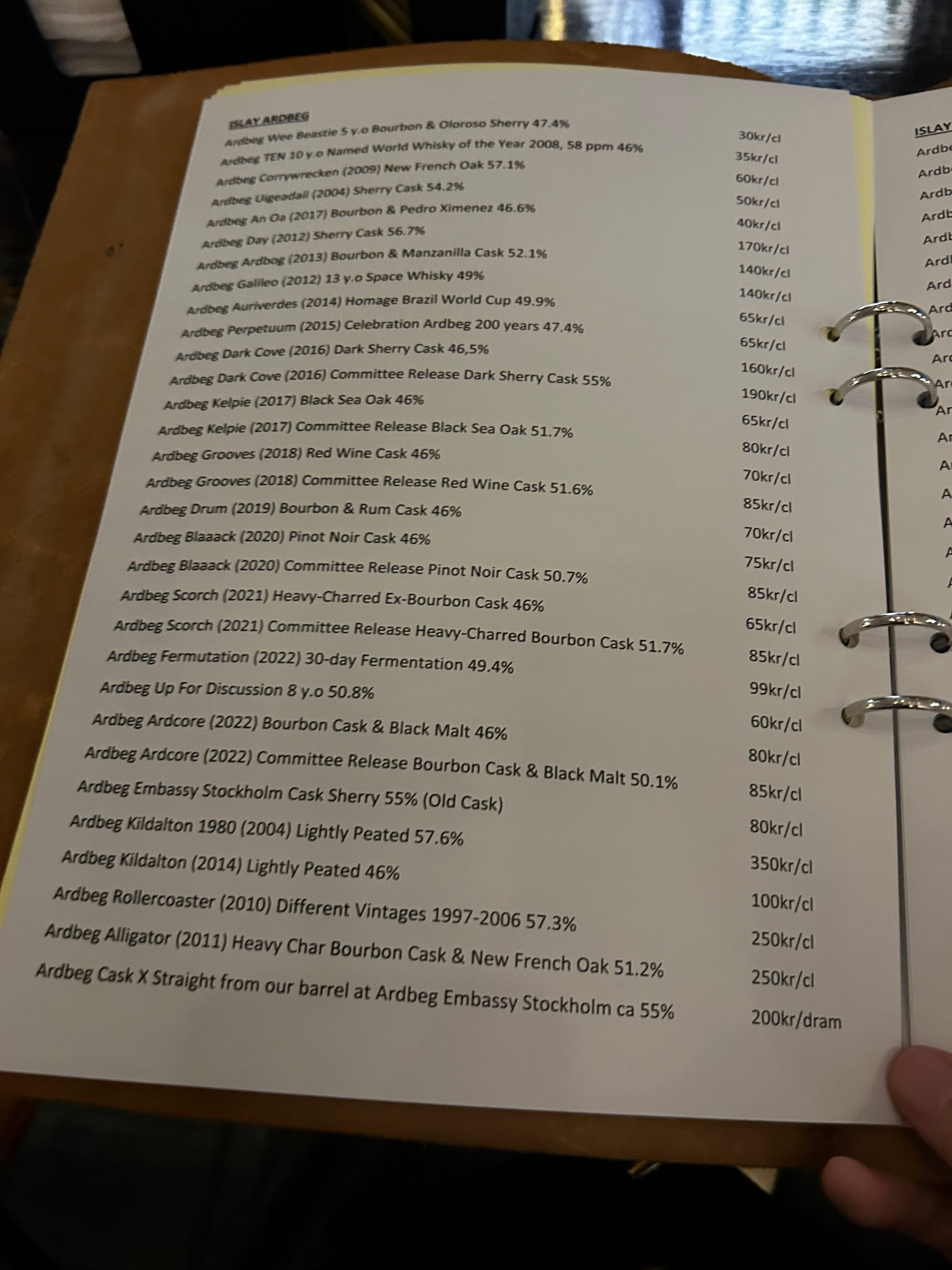

대사관의 하우스 위스키부터 거의 모든 연도의 위원회 한정 위스키, 스웨덴 매장 한정 캐스크나 50년은 묵은 아드벡까지 메뉴판을 읽어 내려갈 때에는 심장이 폭발할 것 같았지만 결국 나는 아일라를 향한 꿈을 반만 이루고 자리를 일어섰다. 물론 영업 시간이 생각보다 짧은 덕도 있었지만, 이미 미련은 남지 않았다.

다른 기호품도 그렇지만, 술은 이상하게 강하거나 진한 것을 추구하는 것이 높은 경지라는 인식이 있다. 종종 출시되는 아드벡의 괴상한 ppm을 자랑하는 몇몇 보틀도 그런 인식의 덕을 안 본다고는 못할 것이다. 하지만 아드벡이 빛나는 장소는 이렇게 아드벡으로 가득 찬 공간보다는, 그렇지 않은 곳이 아닐까 하는 생각이 들었다. 나에게 아드벡은 한 잔만 마셨을 때 가장 맛있고, 아름답게 이별하려면 세 잔에서는 멈춰야 하는 존재다.