De Librije - 2025년 여름

명실공히 네덜란드를 상징하는 레스토랑이자 유럽 요리계를 이끄는 존재 중 하나였던 '도서관'은 불행하게도 최근 오너 셰프를 잃었다. Jonnie Boer의 갑작스러운 죽음으로 인해 레스토랑의 앞길은 알 수 없게 되었지만, 가족 경영의 레스토랑인 리브레이에는 새로운 요리사를 급하게 영입하는 대신 기존 구성원들이 조니의 유산을 이어받는 길을 택했다. 여전히 레스토랑 곳곳에 그의 흔적이 남아있는 시간 속에서, 조니가 없는 리브레이에의 첫 계절을 만났다.

방문 전

De Librije의 예약은 웹사이트와 전화를 통해 가능하다. 사용 플랫폼은 네덜란드 예약 업계를 장악하고 있는 Formitable. 나는 예약 후 방문 전 셰프의 비보로 인해 이슈가 있었기 때문에 메일로 소통할 일이 있다보니 일반적이지 않은 사례의 경험을 했다고 생각한다.

"Passport of taste" Oyster, sprat, red cabbage

액화한 적양배추나 구체화를 사용한 버베나는 현대 요리의 습관이 일면 드러나는 것 같아 우려스러웠으나, 굴과 장미-비트루트-감자는 섬세하게 가다듬은 아이디어의 진가를 보여줬다. 특히 여름 감자의 진한 맛은 기억에 남는다.

이탈리아 롬바르디아에서 양식하는 철갑상어를 사용하는 벨기에의 Imperial Heritage 사의 캐비어를 사용하는데, 레스토랑 이야기는 아니지만 이 회사도 주목할 가치가 있다고 생각한다. 페트로시앙 같이 천연 캐비어의 시대를 빛낸 기업과 정 반대로, 양식 캐비어 시대에 가장 먼저 뛰어든 기업이기 때문. 캐비어 애호가이던 기업가가 CITES의 규제로 인해 수입되기 시작한 양식 캐비어를 맛보고 그 품질의 차이에 놀라 철갑상어 포획이 완전 금지되기 전에 양식의 품질을 끌어올리기 위해 전 재산을 들이부어 차린 기업이다.

정확한 배치까지 알아보지 않았지만 전형적인 '말로솔'의 점잖은 염도. 셰리 와인 캐스크를 사용해 살짝 향을 입혔다고 하는데 정보의 덕인지 약간의 단맛의 힌트가 있다. 보이는 것처럼 완전히 건조된 시소잎까지 여러모로 전형적인 캐비어 서비스와는 달걀 정도만이 겹칠 뿐이지만 와인과의 호흡이 매우 훌륭했다. 약간의 백과에서 꽃으로 이어지는 뉘앙스에 강렬함이 우아하게 겹친다.

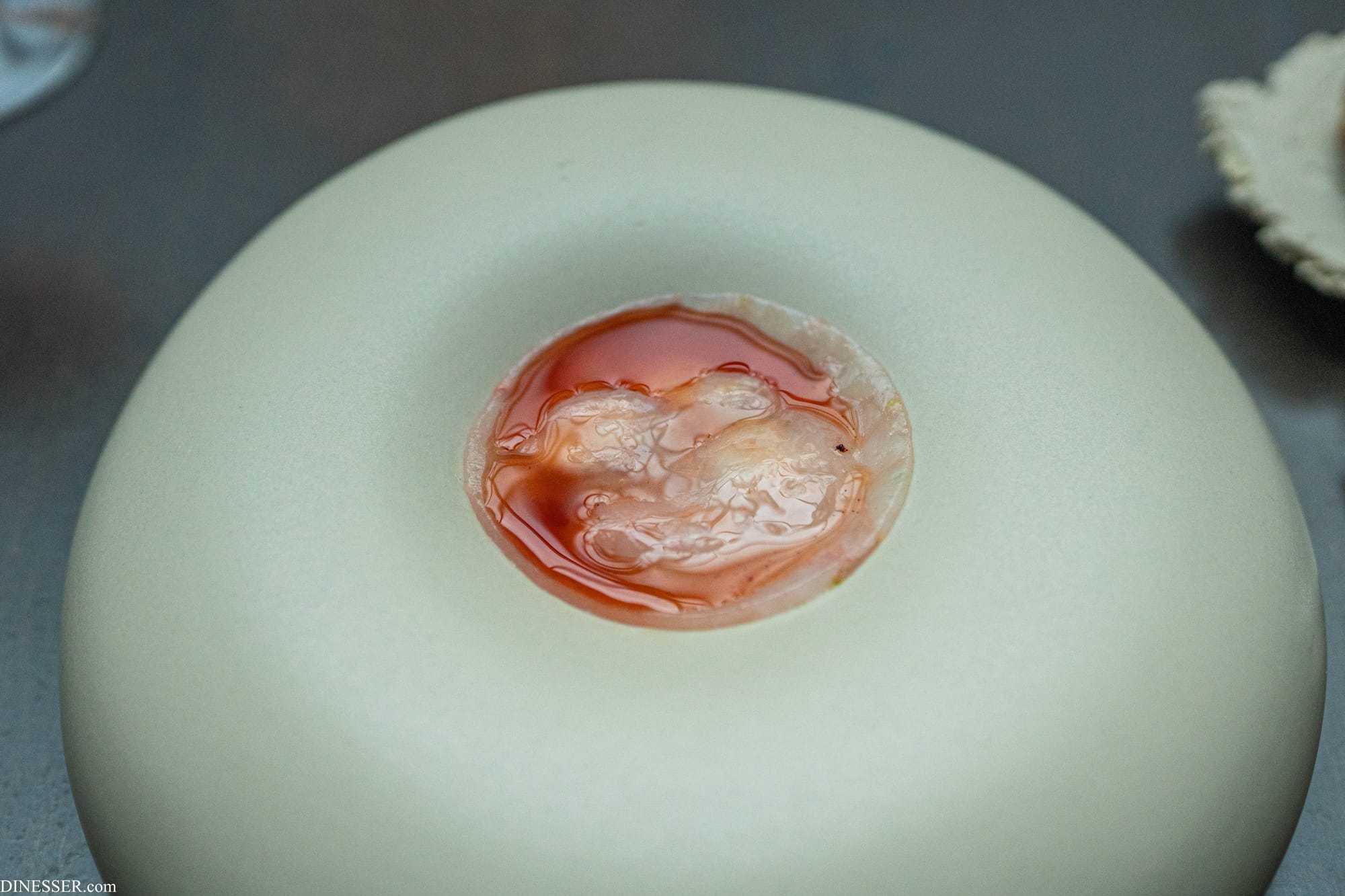

하지만 앞선 요리를 한 번에 지울 정도로 또 다른 위대함을 내보이는 요리는 이쪽이었다. 토숑처럼 재조립한 느낌의 거위 푸아 그라, 그 위에는 큰 것으로 엄선한 네덜란드 새우, 토마토는 씨 부분만 사용해 빨간 색을 전부 빼고 약간의 팽이버섯을 둘렀다. 그리고 작은 브리오슈에는 비스크를 졸여 굳힌 것을 얹었다.

순수하고 폭발적인 푸아 그라의 쾌락에 절묘하게 밀려드는 새우의 단맛, 그리고 꽃과 토마토의 화사함이 왜 프랑스 요리인가, 왜 네덜란드인가에 모두 답하고 있었다. 육안으로는 조리의 흔적조차 보이지 않는 팽이버섯의 질감마저 섬세하게 고민한 흔적이 역력하다. 그리고 푸아 그라 서비스에 방점을 찍는 브리오슈는 네덜란드 자주새우가 가지지 못하는 껍질과 머리, 내장의 꿈을 뭉쳐 담았다. 프랑스 요리의 가장 위대한 애피타이저 두 가지가 동시에 겹쳐 지나가는 순간. 쾌락이 만화경처럼 펼쳐진다.

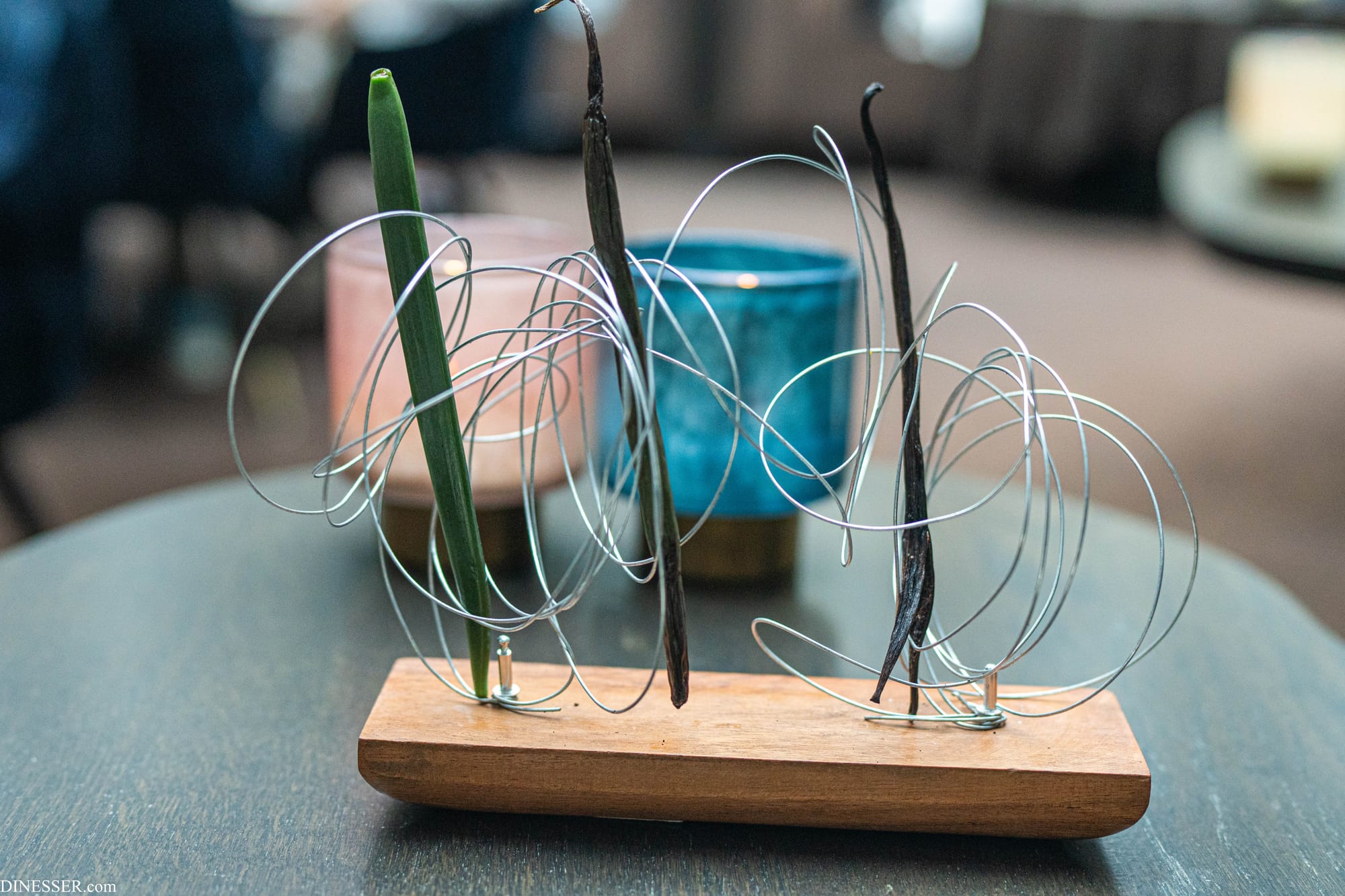

바닐라에 대해서는 플랫폼 이전 전부터 수 차례 다루었으나 국내에서는 존재하지 않는 것에 대해 논하는 행위가 무익하다는 생각이 들어 접어둔 상태인데, 이전의 추억을 간만에 떠올리게 하는 레드 바닐라. 다만 이 경우는 정원의 온실에서 기른 것이라 나도 정말 모르는 물건이다.

Langoustine, carrot, red vanilla

랑구스틴에 바닐라 오일로 완성하는 요리는 조니의 스타일을 단적으로 드러내는 질감과 향에 대한 집착을 잘 보여주었다. 랑구스틴은 그 내재적 단맛을 선명하게 살리도록 열변화를 최소화하고, 앞에서는 바닐라, 뒤에서는 당근이 그 뉘앙스를 이어받는다. 강한 짠맛과 지방의 쾌락, 그리고 따뜻한 요리 사이에서 점잖은 온도와 단맛으로 호흡을 가라앉히면서도 바닐라의 향긋함이 서서히 퍼지며 즐거움만큼은 잊지 않게 만든다. 바닐라를 연출하는 방식에서의 합리성이 돋보인다.

우리말로는 '동미리' 정도 되는 위버는 맛으로 유명한 생선은 아니라서, 소스의 인상이 압도적으로 기억에 남는다. 살이 단단한 흰살생선과 화이트 소스라는 전형을 큐민으로 한 번 틀어내고 버터와 치즈로 유지방의 진한 이미지를 이끌어낸다. 식초에 조리한 듯한 주키니까지 강한 신맛과 유지방의 호흡이 전형적인 프랑스식의 기쁨을 가져오다가, 바깥의 파우더에서 바다를 다시 떠오르게 만든다. 소스의 흐름을 맛보기 위한 생선 요리의 좋은 예.

앞선 요리에서 전형적인 생선 요리의 즐거움을 맛봤다면 다음 생선은 오히려 탈전형의 소스로 반전을 만들어낸다. 네덜란드를 상징하는 풍미 중 하나인 주니퍼베리-진의 고향이 어디인가?-의 향을 강하게 입힌 소스는 하늘하늘한 텍스처까지 확실히 매혹적이다. 고소함이 진한 북해 서대의 퀴숑도 유려하다. 맛을 느끼기에 넉넉하면서도 촉촉함을 잃지 않는 그 순간을 정확히 포착했다. 약간의 부족한 씹는 재미는 레이저 클램으로 채운다.

구운 컬리플라워에 로마네스코 소스, 더운 요리이기는 하지만 전형적인 서비스의 흐름에서는 위치를 이탈한 요리라고 생각할 수 있는데 생선을 두 서비스로 나눈 것처럼, 육류도 두 서비스이되 그 중 하나를 모사품으로 대체한 것이다. 과연 그런 역할을 할 수 있을까 하는 의문이 강하게 들 수 밖에 없는데, 어느 정도는 성공한다. 단맛을 끝까지 끌어낸 듯한 컬리플라워는 여전히 단단한 육질을 자랑하고, 캐슈넛으로 고형분을 채워내 입안에 지방이 퍼지는 감각도 그럴싸하다. 커리와 플럼, 로마네스코로 이어지는 향미는 컬리플라워를 지루하지 않게 만든다. 여러모로 훌륭한 요리였지만, 돌이켜보면 컬리플라워의 한계를 극복하기 위한 것이 장점이라면 애초에 컬리플라워를 선택하지 않았을 수 있다는 생각을 지우기는 어렵다.

유럽노루의 갈빗대에서 두텁게 잘라냈다. 유노루는 매우 오랜 세월 동안 리브레이에의 핵심 재료이다. 사슴과 유사하게 지방이 적고, 먹이로 인해 특유의 향이 있지만 사슴에 비하면 부드럽고 향도 옅어 어두운 색에도 불구하고 중립적인 적색육의 뉘앙스를 띈다. 엘더플라워와 신맛이 강한 소스로 부드러운 식감에 어울리는 가벼운 향을 발산함과 동시에 심부까지 완전하게 통제해낸 고기의 질감은 황홀하다. 소나 가금류와는 다른 방향으로 조리할 때 빛이 날 수 있는 재료를 정말 그런 느낌으로, 여름처럼 만들었다.

곁들인 와인과의 조화에 대해서도 짧게 짚고 넘어갈 가치가 있는데, 거의 만월을 지나 하현의 인상을 주어 인상이 부드러운 요리와 멋드러지게 어울린다. 단순히 레이노 가문의 와인이라서가 아니라, 가느다란 선율을 켜켜이 쌓아 만든 합주곡과 같은 요리의 맥락에 걸맞는 음료였다.

가재와 레몬그라스, 레몬 등을 재워 만든 이 독특한 디저트는 가재의 향은 거의 없지만 여러모로 파격적인 맛을 낸다. 초콜릿에 위 액체의 폼을 얹어내는 방식인데 잘 발효된 카카오의 신맛이 몰아치는 듯한 인상을 준다.

"Rhubarb" Sesame leaf, lemon gem, verbena

가공한 채소에서 단맛이나 신맛을 뽑아내려는 시도가 역력한 디저트는 이 레스토랑에서 내가 유일하게 동의하지 않는 지점이다. 절임이나 건조와 같은 기술을 통해 변조한 채소가 전통적인 제과 재료를 대체하고자 등장하는데, 앞선 컬리플라워처럼 그 효용보다 이념적인 결정이 우선한다는 인상을 주는데 컬리플라워처럼 멋드러지게 해내지 못한다. 발효로 얻는 신맛은 과채가 가신 신맛과 질적으로 다르며(열등하다는 것은 아니다) 제과가 추구하는 질감을 다소 거스른다.

분명 잘 할 수 있는 영역이 있음에도 그러지 않는다는 점이 더더욱 나를 괴롭게 만든다.

총평: De Librije는 분명 아이디어가 우선하는 레스토랑임을 부정할 수 없다. 생산자와 오랜 관계를 통해 레스토랑의 상징으로 자리잡는 재료나 스타일이 있는가 하면 새로움을 찾아 헤맨 끝에 도달한 것 같은 요리도 있다. 그랑 셰프 조니의 부재에 불구하고 그의 스타일과 철학을 계속하여 만나볼 수 있으리라는 기대를 주는 하루였다. 가공과 변화를 통해 재료의 가능성을 찾는다. 갖은 재료를 저지대의 맛 안에 그 맥락을 녹여내는 그의 방식은 이곳이 암스테르담-헤이그-로테르담의 3극 대도시권의 정 반대 지역에서 네덜란드 전역을 상징하는 환대의 공간으로 남기에 충분한 인상을 준다.

분위기: 동심 구조의 정원에서 시선이 자연스레 신록과 이어진다. 공간적 여유가 주는 넉넉함, 목재와 진짜 나무가 얽혀 만드는 따스함이 교차한다.

서비스: 경력이 짧은 지역 청년들 위주로 구성된 팀은 열정이 넘치지만 이곳이 부티크 호텔을 겸하고 있다는 점을 감안하면 캐주얼하다는 느낌을 지울 수 없다. 여러모로 가족적 환대를 추구하는 스스로에게는 어울리는 방식.

음료: 이곳의 또 다른 하이라이트라면 음료 서비스라고 생각한다. 메타의 첨단을 달리는 부르고뉴 여러 생산자 외에도 요리에 새로운 힘을 불어넣을 수 있는 와인이 방대하게 준비되어 있다. 열정적이고 유능한 소믈리에가 있다는 것이 어떤 의미인지 절절히 느낄 수 있다.

가격: 순수 식사만으로 EUR 295. 1인당 EUR 400~500 권장. 다만 숨은 비용으로 즈볼러까지 가는 교통 문제가 있다. 역에서 레스토랑까지 가는 길은 평온하고 아름답지만, 짧지는 않다.